寓言故事卧冰求鲤(三字经钓鱼经验分析三字经解读(16)+连环画:王祥卧冰求鲤,孝德感天【图文欣赏】)

三字经解读(16)+连环画:王祥卧冰求鲤,孝德感天【图文欣赏】

---------------------------------------------------------------------------------------------

【说明:】本系列连载,每一篇包括两部分:

第1部分:《三字经》一段章节的解析(文字转载自:网友浩宇的文章);

第2部分:此章节所引申的一则历史故事,以及一组连环画(画风纯净,适合孩子看)。

(提醒:所有图片皆为约1366x768尺寸的高清大图,点开每一张图可欣赏大图)

---------------------------------------------------------------------------------------------

【▼本系列连载,目录索引(可链接到每一篇):】

遥远经典 近在眼前:古代历史人物连环画(适合孩子看,画风纯净)【目录索引】4 赞同 · 0 评论文章

---------------------------------------------------------------------------------------------

《三字经》读书笔谈(十六)

《三字经》是我国著名的儒家经典之一,最早是宋朝私塾启蒙教本,由宋朝大儒王应麟所写。它最神奇的地方,就是将儒学的根本内涵和文学、历史、哲学、天文地理浓缩在此,如同中国传统文化的缩影,被古人推崇为“经”书。经,是不变的道理。是古人认为值得所有人遵从和学习的典范。

它三字一句,能迅速启迪心智,开启传统国学大门,将人导向正途,让人胸怀大志。

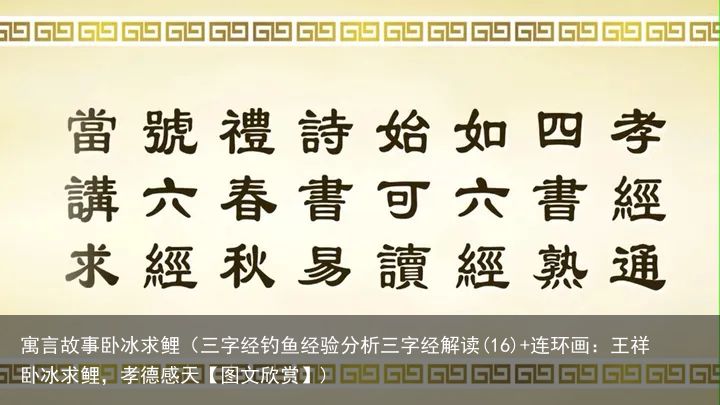

【原文】

孝经通,四书熟,如六经,始可读。

诗书易,礼春秋,号六经,当讲求。

【字词义解释】

(1)孝经:书名。记载孔子和曾子有关孝道的书,并说明圣王以孝道治天下的道理。

(2)通:通晓明白。

(3)熟:熟悉。

(4)如:像。

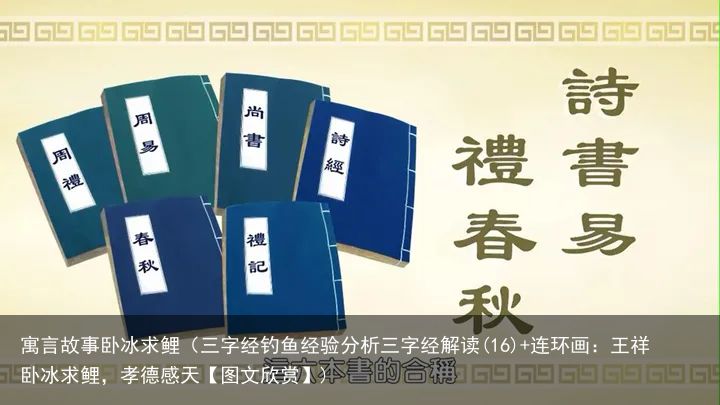

(5)六经:六本经书,此处是指《诗》、《书》、《易》、《周礼》、《礼记》、《春秋》这六本经书。

(6)始:才。

(7)诗书易:分别指《诗经》、《尚书》、《易经》三本书。

(8)礼春秋:分别指《礼记》、《春秋》。

(9)号:号称。

(10)讲求:讲究探求。

【译文参考】

把《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》四本书读熟了,《孝经》的道理也彻底读明白了,才可以开始阅读《诗》、《书》、《易》、《礼记》、《春秋》、《乐》这六本经书。

《诗经》、《尚书》、《易经》、《礼记》、《春秋》,再加上《乐》,称六经,这是中国古代儒家的重要经典,应该好好的研究、探求其中的道理。

【读书笔谈】

孔子认为,孝道是仁义之本,所以,四书,孝经,这五本书都学习之后,才能学习六经。为何会是这样的规定呢?

其实四书是基础宗旨和纲要,更确切地说,是做人的要领,尤其是四书之首的《论语》,涵盖了其他三本的含义。为纲要中的纲要。其他三本皆有所侧重,比如《大学》侧重治国之德,中庸,是平衡之法,就是处理事情不走极端。有了仁义道德和平衡之法这个基础,再学习其他典籍,才能理解形式和技艺的根本。换句话说,孔子教育学生,为的是培养君子,然后以君子的德行治理国家,德化百姓。造福社会。所以,孔子才把先秦上古,也就是孔子自己出生前就已经存在的上古文献和典籍整理出来,形成六经。这些经书,本就存在,非孔子所写,而是孔子整理的。其实,孔子母亲一族,是儒人,就是周朝负责祭礼和教育贵族子弟的教官。孔子整理上古文书后,才形成儒家。所以儒家一派,其实就是负责传承古代治国和做人学问的教育者。所以里头有道家的东西不足为奇。

那么整理这些书,原先是为何而用的呢?就是教育王室贵族子弟的教材。通过教育,懂得治理国家的所必须懂得的制度,礼仪,文书写法,历史记述,国策制定的章法等等,这些,其实是为官的职务知识和基本修养。所以也有称作六艺的。重在具体形式和技艺的记述。也可看成是今天的专业知识。

据说孔子以前的贵族子弟,学习的六艺,不完全一样,那时战争频繁,贵族为官,除了要懂礼,乐,还要懂射箭、驾车、古代的政令文书的写法和数学,即礼、乐、射、御、书、数这六种专业技艺。通俗地说,你不懂文字和文书的写法,无法起草诏令,处理政事,记录历史,记录国家祭祀时的活动,你不懂礼乐,就不懂接待外宾的礼节,君臣的礼节,祭祀和各种活动的礼仪、乐章。无法处理各种政务。此外还要习武,可谓文武全才。到了孔子时,孔子更加注重形式外的内在的含义。所以有所调整和变化。

简单的理解,四书就是仁义之道,六经只留下人能掌握和运用的那部分相当于现代人所谓的专业技能,属于才的部分。之所以先读四书和孝经,就是要以德来驾驭才艺。完成孔子的以君子之道,治理国家的理想。

其实,《诗经》就是诗三百,中国最早的诗歌总集,本是周朝各国配合不同乐曲的歌词。分为风雅颂三部分,风即风土民谣,雅颂是王室的祭歌和颂歌。

《尚书》,即上古文献。是周王室外史所藏的政治文件。《尚书》从内容上可分为祭祀类和战争类,从文体形式上,也可以分两大类,即上行的奏议和下行的诏令。

《礼》,又称《周礼》,是周王室的宗伯管理的典章制度。周公在洛邑制礼作乐,奠定周礼的基础。所谓礼,是天子、诸侯、大夫必须遵循的,各自拥有的礼遇制度,其主要内容有封诸侯、五服制;爵位、官制和吉、凶等礼。

《易经》讲阴阳占卜,可通天地人的规律,是治国者以天道治国的智慧。

《春秋》是鲁国的国史,先秦把史书称作春秋。

《乐》则已经失传。

【故事天地】历史故事:孝德感召

这是一篇孝心感召的故事,被收入二十四孝中。我国的传统文化讲“百善孝为先”,王祥的至诚孝心也使他得到了后福,体现出“积善之人,必有余庆”,“善有善报”的传统理念。

王祥,晋朝琅邪临沂人(今山东临沂县),字休征,汉谏议大夫王吉的后人。

王祥天性纯孝。生母早年去世,继母朱氏,心怀偏私,讨厌憎恨王祥,常常以小事为借口鞭打他,又经常在他父亲面前捏造是非诬陷王祥,因此他的父亲逐渐的也不喜欢他了,让他每天清扫牛房,做各种粗重下贱的工作,王祥丝毫没有怨色,更加谨慎孝顺。

父母有病,他衣不解带,汤药一定要亲口尝,恭敬侍候。继母想吃新鲜鱼,这时天寒下雪,河水冰冻,王祥为母生命,不顾严寒,到河中解下衣服,卧冰求鲤,苍天不负苦心人,冰块裂开,跳出一双鲤鱼,他拣起来拿回家。乡里的人们都惊叹,认为是孝心所致。从此孝行盛传于世。

蜀汉末年,父亲已故,遭逢世乱,王祥保护继母,提携幼弟王览,逃难避居庐江,隐居三十年,州郡征召为官,王祥以亲老弟幼,辞不应命。直到继母去世,尽礼守丧事。徐州刺史吕虔赏识他的孝德,征召为刺史佐吏,固辞不受。他的弟弟王览就劝他,并为他准备车牛,王祥才应召赴任。当时盗寇横行,王祥带领兵士平定,遂使徐州境内的老百姓过上安定的生活,人们安居乐业。当时人们称颂道:“海沂之康,实赖王祥。邦国不空,别驾之功。”

后来王祥累迁为太保(三公之一),加封睢陵公,享年八十五岁,生有五子,富贵寿考,满门吉庆。时人都认为是孝行感召。

中国文化对孝道极为重视,所以有二十四孝的故事,人们即使没读书,也都熟知这些故事。所以1966年以前,中国人彬彬有礼,孩子们非常懂得礼仪,对待父母长辈恭敬和顺,规规矩矩,懂得感恩谦让,被誉为礼仪之邦。

孔子弟子有子在《论语》的开头就讲到“君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!”所以儒家,非常重孝道,认为在家能孝敬父母,是成为君子的基本修为。是仁德的根本。做到这一点,才能治理国家。其实这本就是中华民族的上古帝王舜帝【注】留下的传统。被儒家继承和发扬。

【注:舜帝的故事与连环画,请查阅文末第3个链接】

---------------------------------------------------------------------------------------------

以下的故事画,描绘的就是——王祥卧冰求鲤,孝德感天的故事

王祥,晋朝琅邪临沂人(今山东临沂县),字休征,汉谏议大夫王吉的后人。

王祥天性纯孝。生母早年去世。

继母朱氏,心怀偏私,讨厌憎恨王祥,常常以小事为借口鞭打他。

继母朱氏,又经常在王祥的父亲面前捏造是非诬陷王祥。

因此王祥的父亲逐渐的也不喜欢王祥了,让他每天清扫牛房,做各种粗重下贱的工作。

王祥丝毫没有怨色,更加谨慎孝顺。

这年冬天,大雪纷飞,湖水结冰,王祥的继母也病倒了。

继母想吃新鲜鱼。

王祥为继母的病着急,于是独自来到湖边

王祥为母生命,不顾严寒,到河中解下衣服,卧冰求鲤。

苍天不负苦心人,冰块裂开,跳出一双鲤鱼,他拣起来拿回家。

乡里的人们都惊叹,认为是孝心所致。

从此王祥的孝行盛传于世。

蜀汉末年,父亲已故,遭逢世乱。

王祥保护继母,提携幼弟王览,逃难避居庐江。

王祥隐居三十年后,州郡想征召王祥为官。

王祥以亲老弟幼,辞不应命。

直到继母去世,尽礼守丧事。

当时徐州刺史吕虔赏识他的孝德,征召王祥为刺史佐吏,王祥固辞不受。

王祥的弟弟王览就劝王祥,并为他准备车牛,王祥才应召赴任。

当时徐州境内盗寇横行。

王祥带领兵士平定,遂使徐州境内的老百姓过上安定的生活,人们安居乐业。

当时人们称颂道:“海沂之康,实赖王祥。邦国不空,别驾之功。”

后来王祥累迁为太保(三公之一),加封睢陵公。

王祥享年八十五岁,生有五子,富贵寿考,满门吉庆。 时人都认为是孝行感召。

王祥的德行证明了古人所说“百善孝为先”

以及所谓“积善之人、必有余庆”的道理

-----------------------------------------------------------------------------------------------

【史书与古籍里的王祥事迹】

(一)一片赤诚,孝感天地——卧冰求鲤、捕黄雀

祥性至孝。早丧亲,继母朱氏不慈,数谮之,由是失爱于父。每使扫除牛下,祥愈恭谨。父母有疾,衣不解带,汤药必亲尝。——《晋书》

母常欲生鱼,时天寒冰冻,祥解衣将剖冰求之,冰忽自解,双鲤跃出,持之而归。母又思黄雀灸,复有黄雀数十飞入其幕,复以供母。乡里惊叹,以为孝感所致焉。——《晋书》

晋朝·干宝《搜神记》卷十一 里的记载与《晋书》基本类似:

王祥字休征,琅邪人。性至孝。早丧亲,继母朱氏不慈,数谮之。由是失爱于父,每使扫除牛下。父母有疾,衣不解带。

母常欲生鱼,时天寒冰冻,祥解衣,将剖冰求之。冰忽自解,双鲤跃出,持之而归。母又思黄雀炙,复有黄雀数十入其幕,复以供母。乡里惊叹,以为孝感所致焉。

释义:

晋朝的王祥,早年丧母,继母朱氏并不养他,常在其父面前数说王祥的是非。他因而失去父亲之疼爱,总是让他打扫牛棚。父母有病,王祥衣不解带,汤药一定要亲口尝,恭敬侍候。

一年冬天,继母朱氏生病想吃鲤鱼,但因天寒河水冰冻,无法捕捉,王祥便赤身卧于冰上,忽然间冰化开,从裂缝处跃出两条鲤鱼,王祥喜极,捉住鲤鱼回家供奉继母。

继母又想吃烤黄雀,但是黄雀很难抓,在王祥担心之时,忽然有数十只黄雀飞进他捕鸟的网中,他大喜,旋即又用来供奉继母。

王祥的举动,在十里乡村传为佳话。人们都称赞王祥是人间少有的孝子。有诗颂曰:继母人间有,王祥天下无;至今河水上,留得卧冰模。

有几个地点,都可能是王祥卧冰求鲤故事的实际发生地(临沂、新安、遂平),这里只提一下遂平,据百度百科资料:当地的万泉河上有一座王祥桥,石桥西的河面据说就是王祥卧冰的地方,那儿有瓢那么大的地方从不结冰——自从王祥卧冰用身体暖化厚冰,为他继母求得鲤鱼后,那里的河面就再也没结过冰,成为这里的一大奇观。

后人评说:

王祥和诸葛亮是同时代的人,年龄比诸葛亮还小上三岁。王祥最为人称道的地方就是他的孝顺,他的母亲薛氏早亡,王祥尽孝的对象是继母朱氏。古话说上慈下孝,而这朱氏却被公认为不慈之人,王祥的父亲也被挑拨得不喜欢王祥了。 但王祥对继母的虐待、父亲的偏心没有无怨无恨。

在《二十四孝》中有一个主题反复渲染,便是感应 ,孝子的孝行会感动天地万物,并且得到好的回报。人们从王祥的故事里得到一种启示:那就是侍奉亲人要顺从、宽容、忍耐,哪怕在刁难、刻薄之下,也能用自己真诚的孝行来化而解之。

另外王祥的故事还可以探讨另一个主题,即子女与后母之间的关系处理问题。这样的家庭中怎样来行孝呢?应该像虞舜【注1】、闵子骞那样,用自己的孝行和睦自己与后母、父亲以及同父异母兄弟之间的关系。这个问题在《颜氏家训·后娶》【注2】中有专门的论述,是从另一个角度来谈的,即告诫子孙,对于丧妻后再娶的事情要特别慎重。他举出好多的例子,其中说到周宣王时候的重臣尹吉甫有个长子叫伯奇,他的后母在父子之间挑拨离间,说伯奇对她有邪念,其父一怒之下将其放逐。伯奇作了琴曲《履霜操》表明心志。其父感悟,射杀了后妻,父子归好。比如又说到,曾子的妻子死了,他拒绝再娶,并对儿子说: 吾不及吉甫,汝不及伯奇。 有意思的是,西汉成帝时候的大臣王骏丧妻,也终身不娶,谓人曰: 我不及曾参,子不如华、元。 华、元,是曾子的两个儿子曾华、曾元【注3】。

【注2:《颜氏家训·后娶》篇章解析,请查阅文末第2个链接】

【注1、注3:虞舜、曾子的故事与连环画,请查阅文末第3、第4个链接】

(二)抱树而泣

王祥事后母朱夫人甚谨。家有一李树,结子殊好,母恒使守之。时风雨忽至,祥抱树而泣。祥尝在别床眠,母自往暗斫之。值祥私起,空斫得被。既还,知母憾之不已,因跪前请死。母于是感悟,爱之如己子。——《世说新语》

《世说新语》里有王祥的两则故事,就是说:尽管王祥卧冰求鲤,这朱氏对于王祥的虐待竟然变本加厉了:

家里有一棵李子树,后母要王祥看守着这棵李树。因此遇到刮风下雨之时,王祥就会奔向果树,抱着果树哭泣(哀求果实不要掉落下来)。于是,这棵李树每次都能逃脱暴虐的极端天气。直到今天,还有人在孝感河边立了一块碑,上面题有五个大字:“风雨守李处”。这是人们希望好人得好报的善良发心。

继母显然不认为有神仙在帮助王祥,《世说新语》里接着写到,继母竟然持刀行凶。幸好王祥起夜,才幸免于难。在这件事之后,继母好像良心发现了。但是人心哪有那么容易改变。

(三)兄友弟恭保家安

览字玄通。母朱,遇祥无道。览年数岁,见祥被楚挞,辄涕泣抱持。至于成童,每谏其母,其母少止凶虐。朱屡以非理使祥,览辄与祥俱。又虐使祥妻,览妻亦趋而共之。朱患之,乃止。祥丧父之后,渐有时誉。朱深疾之,密使鸩祥。览知之,径起取酒。祥疑其有毒,争而不与,朱遽夺反之。自后朱赐祥馔,览辄先尝。朱惧览致毙,遂止。——《晋书》

在传统的《二十四孝别录》中也收录了一则《护兄感母》的故事:

王祥弟览,字元通。母朱氏,遇祥不慈。览年四岁,见祥被挞,辄流涕抱护。及长,朱虐使祥妻,览妻亦往。祥渐有时誉,朱益恶之,乃祥。览知取饮,祥固争之,不与。朱恐览饮,急倾去。自后食,览必先尝,坐卧必同处。朱感而悔,爱祥如爱览。

故事很生动,就是21世纪的现代人读一下,恐怕也颇能触动情怀:

王祥之同父异母弟王览,在四岁时候,见到其兄王祥被母亲鞭挞,常流着眼泪抱住王祥护卫哥哥。等到长大了,都娶了媳妇,朱氏虐待王祥之妻的时候,王览之妻也前往保护。

王祥渐渐在当时有了声誉,朱氏更加厌恶他,于是想用毒酒杀害王祥。王览知道这件事情,便想取而先饮,王祥极力争夺,不给其弟。朱氏恐怕自己亲生的儿子王览饮了毒酒,急忙倒掉。从此以后,每次饮食,王览必定自己先尝一下,坐卧必与其兄在一起。朱氏终于感动而后悔,爱王祥也就如同爱王览一样。

众所周知,王祥被列为“二十四孝”。不过,却少有人知,他的同父异母的弟弟王览,被列为“二十四悌”。

《论语》里记载:“孝悌也者,其为仁之本与?”孝悌是儒家最为倡导的道德范式,孝是指子女对待父母的正确态度,而悌是指弟弟对待兄长的正确态度。王览之所以能成为悌文化的代表人物,实在是拜他的奇葩妈妈所赐。

王祥、王览用自己的孝悌感动了母亲、感化了母亲,使得她重新回归到一个做母亲应该有的道德轨道上来。此中看到,孝子的感化力量是无穷的。

朱氏死后,王祥才肯应召当官。而这个时候,王祥的年纪已经相当大了。不过,王祥仕途平顺,最后官封万户亭侯,位列九卿。王览虽没有哥哥那么显赫,但也算是朝廷要员,后辈子弟更是人才辈出,荣耀家族。最有名的就是宰相王导和大书法家王羲之【注4】。王祥那一支也出了不少名人。

在魏晋南北朝时,琅琊王家,堪称山东最了不起的高门世族。唐诗有云,“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。

【注4:有关王羲之的故事、古画、古玩等文物,请查阅文末最后一个链接】

---------------------------------------------------------------------------------------------

【▼本系列连载,目录索引(可链接到每一篇):】

---------------------------------------------------------------------------------------------

【相关阅读:】

【1】传统文化:《论语》精选篇章分析与探讨(共二百余篇)1【附:连载目录】

【2】古代家教典范《颜氏家训》(6)四、后娶篇【附:真子飞霜镜主题赏析】

【3】大舜惟孝无怨【连环画】

---------------------------------------------------------------------------------------------