烟台鱼行的前生后世

宋世民

1944年10月生于烟台

离校就业后,曾在工厂、报社工作

乡土文史资料热心读者

退休赋闲,性情依旧

得益于现今网络信息支持,尝试专题检索组合有关史籍,与乡土文史读者一起,分享生活在不同时代探索者的进取智慧

烟台市芝罘历史文化研究会顾问

烟台港位于胶东半岛渤、黄海之间,古近代周围海区渔业资源丰厚。东起石岛,西抵利津,长约一千余海里内,拥有石岛、龙须岛、八角、崆峒岛、长山岛、龙口等众多鱼场,盛产黄花鱼、对虾、鲅鱼、带鱼、敏鱼、鲭鱼、鳕鱼、加吉鱼等各种鱼类。19世纪初,域内仅有小数渔民在渔汛时节近岸捕捞。1861年开埠后,渔船数量逐步增加,渔业缓慢发展。自 1921年人工港池建成,至20世纪20年代末,以烟台港为基地的各类渔船数量迅猛增加,渔业进入快速发展时期。据《烟台概览》记载,1937年收港渔船已多达3200余只,渔民20000余人,鲜鱼年产量超过亿斤。 在海上捕捞业的强势推动下,陆地鱼货加工产业也盛极一时,其加工技术及产量,一直处于山东省前列。自上世纪20年代初,海产品加工兴盛以来,出自烟台鱼行业户的加工成品,始终以传统盐干制品为主。海上船只及陆地水产品保鲜所需冰源,仅靠冬窖夏取的少量自然冰。 1928年,鱼行业集股创建的“捷敏冰厂”投产。由于产量低、价格高,初期主要供应来烟休整的美国军舰降温和少量渔轮冰鲜,陆地冰鲜鱼货数量有限。后经扩建增产,又有新厂开工营业,鱼行加工业用冰量渐多。 1944年8月,由侵华日商创建的“华北水产冷藏厂”竣工,开始加工冷冻产品。但规模小、产量低,除特供难能入市。 新中国成立后,于1959年8月,由原“捷敏冰厂”“华北水产冷藏厂”和私营鱼行组成“国营山东省水产公司联合加工厂”(后更名为烟台海洋渔业公司联合加工厂)。1961年,隶属联合加工厂的当时国内最大冷库正式投产。至此,冷冻鲜鱼虾产量扶摇直上,一举改变此前加工业主要生产盐干品的局面,进入以生产冷冻保鲜产品为主的时期。 两类出自不同加工工艺的海产品,曾大量销往国内外水产品市场,并以质量优势,赢得消费者青睐,成为当年具有烟台地方特色的名牌产品。旧时鱼行是盐干海产品主要生产经营商 历史上烟台盐干海产品主要出自鱼行。 鱼行,是烟台海产品经营与加工的专业行称,历史悠久。自烟台开埠后,鱼行就随着渔业的发展而盛行。当时鱼行业具有三种经营形式:鱼行、小卖商、鱼行兼小卖商。其中鱼行的资本较大,在代卖或收买渔获时,都是大宗交易,这种交易产生在鱼行或小卖商及肩贩商之间,鱼行很少和消费者直接交易。其交易场地,仅限于海滨叫卖场。而小卖商主要是零售鱼货。设摊、肩贩则直接与消费者来往,属小本生意。至于鱼行兼小卖商,则具上述二者共有特点。三者经营形式,一是批发,二是零售,三是批发兼零售。鱼商不论其资本金大小,多以经营鱼虾为业,故历来行业分类,多以鱼行统称。 以上三种经营形式,基本体现了鱼行业发展中的三个阶段:第一阶段初起为肩挑鱼贩,赶集串乡,沿街叫卖,日进日销,绝系贩鲜。第二阶段发展为边销鲜、边加工腌制,建立门市鲜腌兼作,有一定范围。第三阶段为部分渔商不仅经营鱼货,且利用其资本积累,组织供应渔民粮、薪、菜、油等渔需物资。 有关渔行的文字记载,可上朔至唐宋时代。至明清时期,渔行则遍布各渔业口岸。烟台早期从事腌制加工的鱼行,是随着捕捞业和水产品贸易的发展而逐步发展起来,并成为烟台最早行业之一。据《烟台概览》中记载:“民国以还,渔业始现发达,但均系以帆船从事渔业。民十(作者注:1921年)以后……渔轮数目日增,鱼行日伙。”当时鱼行“且其交易场,只限于海滨叫卖场……除鲜买鲜卖外,并以盐干制造,得利颇伙。鱼行共有百余家,资本有高至六、七万达十万之者,最少亦有数百元者。” 由此可见,1921年之前,因海上捕捞船具、技术落后,渔获量较低,加之经营鱼行资本较大,设立门市鲜腌兼作户数并不多,故1915年9月,烟台渔业同业公会在瀛洲街成立时,成员不足50家。烟台域内鱼行业第一波兴盛期,始于1921年之后,至1937年。

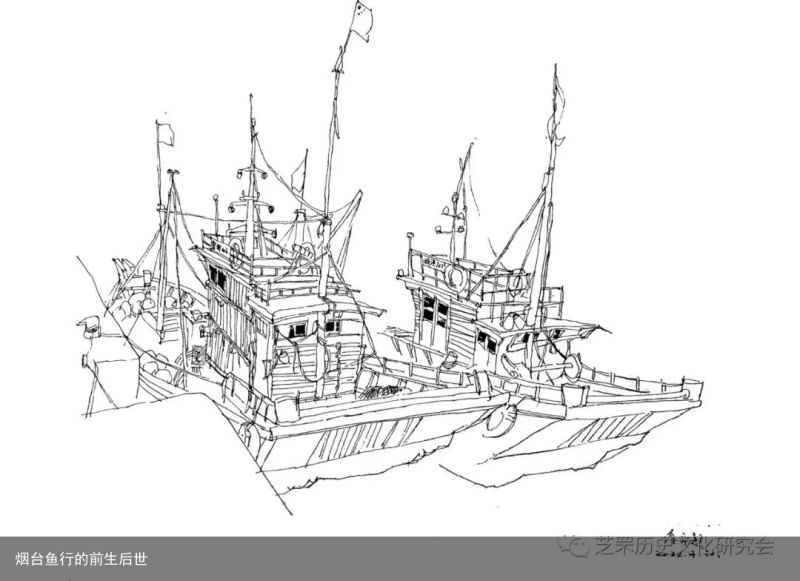

(捕鱼船)

据战前1936年统计,当时烟台鱼行的腌制能力达6500万斤,晒制能力达4800万斤,其时,经加工的鱼货运销汕头、香港、上海、广州、青岛、天津、北京及内地各省,部分转销新加坡、泰国等地区。据1932年《上海报》载:“海关总计,进口鱼类,烟台占百分之八十”。当年烟台尚无冷冻设备,上海海关统计的进口鱼类,实指在烟台经过腌制或装桶加冰处理后的产品。 对于当年烟台鱼行业状况,《烟台渔业汇编》中这样记录:抗战以前,烟台鱼行达一百二十余家(注:含公利市场内鱼行),除五十余家门市另售兼作部分走鲜出口及腌晒外,其它六十余家,皆腌干设备完善,均有鱼池、腌缸和天棚晒台。内则吸收渔民所获,分别走鲜、腌晒,不致供过于求;外则供应客商,转运出口,鱼行加工量亦为可观,年腌制量达六千五百万斤,晒制量达四千八百万斤。 由于行业特点,烟台大小鱼行都坐落于渔船靠岸较近的海滨街、北马路、会东街、会西街、海东街、德泰巷、瀛州街、后海崖街、裕顺巷子、光国巷子、莱兴街区、西南河口东西崖附近区域。如公利市场西门对向的海东街,更成了后来进场者的首选位置。此街于公利市场落成5年后的1925年始建,长280米的街道两边,先后开设有华生渔业公司及洪成、大昌源、恒兴祥、生成、东泰盛、裕昌隆、和盛、洪发盛、福义和等10余家鱼行,是名副其实的“鱼行街”。 这一时期,市面较大的鱼行有全兴义、同泰盛、同昌行、元顺栈、生成行、天生成、乐丰行、新春行、新利行、鼎泰永、鼎益行、德盛茂、福顺行、福成东、福宝兴、福延永、永丰行、永生昌、大成行、裕增祥、裕丰和、裕兴义、义盛东、庆泰号、恒昌号、荣庆昌、洪发盛、德成祥、德顺隆等120余户。从业人员约700人。 尽管当年鱼行依托盐干产品获利丰厚,但一线生产工人处境非常艰难。腌制过程是境区内各行各业中最苦最累的,工资却极低。那时没有劳保护具,滴水成冰的三九天,照常下池腌鱼、捞鱼。池内浓盐鱼汤有时低至零下十几度,手冻麻木了握不住捞子,只能将双手朝池沿上拍,直拍到发红发热,接着再干。工人双腿被鱼牙刺的鲜血淋漓,感染溃烂,有人因此失去劳动能力。酷暑盛夏列日当头,更要忙着割鱼、晒鱼,累得精疲力尽,还得处处小心,以免从晒台摔下去,也有人因此致残。每到渔汛季节,店工常是几天几夜不合眼。腌、捞、刷、晒,从脚下腌鱼池到头顶晒鱼天棚,全靠肩抬手搬。一筐盐200多斤,一桶鱼300多斤,压得人喘不过气,工伤频发…… 鱼行对渔民剝削同样无孔不入。有的鱼商大放高利贷,代船经销鱼货时,大秤入、小秤出,压价收购。渔汛时节,许多鱼行掌柜的和管家,都靠在码头瞅行市,见有捕鱼船到岸,常常是亲自上船请船长下地,先去洗澡,再去吃喝玩乐,等他回到码头时,船上鱼货也卸完了,鱼被压级压价,五百斤鱼连四百斤也称不出来,船长心里明白知道是受骗上当,可是哑巴吃黄莲有苦说不出来,因为到哪个码头卸货都是同样把戏。 有些鱼商通过盘剥渔工、店工血汗,迅速扩大资本,拓宽经营范围,逐步形成垄断性质的鱼行。鱼行筹股创建机制 冰厂冰鲜品数量增加旧时风帆渔船朝出夜归,渔获保鲜卤盐即可。随着船具更新,捕捞时间延长,冰鲜便成为海上作业船只及陆地鱼行重要的保鲜方式。 利用天然冰保存渔猎食物,在我国已有悠久历史。早在三千多年前的周朝,就已经有了冰窖——所谓“凌阴”。冬天,人们在高地掘井把自然冰埋藏在地下,到了夏天再取出使用。有记载曹操也曾挖过旱井藏冰,盛夏酷暑时作为名贵珍品赏赐大臣。 古代如此金贵窖藏自然冰,实际少有商用价值。烟台近代窖藏冰生产始于清末民初。当时烟台市区内还没有正式供电的发电厂,建人造冰厂如同纸上谈兵。随社会经济发展,春夏两季需要用冰的场所逐渐增多,尤其海上渔业生产,有盐无冰现象,严重影响渔获保鲜效果。即使近岸舢舨上刚摘钩的鲜鱼,若不能当日上市出手,隔夜价格大跌。要是能用冰降温保鲜,不仅会延长上岸鱼货销售时间,就连海上捕捞、食品加工等行业也均能受益。此时要获取足够冰源,只能沿袭古代藏冰方法,构筑冰窖,在冬季储藏自然冰,供春、夏季销售。 此时,有奇山所刘肇亿出资兴建了域内第一处冰窖,取名兴记冰窖。水源取之市内河流。从下游开始,在适当河段层层筑坝,漫水石坝设闸门,夏放秋蓄;上游荒芜河段,则构筑简易土坝,秋筑春掘。这样层层蓄水,使小河水源得以充分利用。待到三九天冰层冻到20多厘米厚时,开始破冰。人们用大镐劈、大锤砸、手锯割、大夹剪拖,拉到岸上装进驮篓,赶着牲口送往冰窖封存。 当时刘家三处冰窖总储量约130吨,与现代制冰能力相比,确实微不足道。但在民国初年,也算是一项大工程,所蓄自然冰,解决了春夏两季市场用冰的有无问题。 1921年,烟台引进30马力双拖渔轮后,海上捕捞迅猛发展,兴记冰窖容量明显不足。这时有全兴义鱼行东家孙蚨亭以其在鱼行界的名声,出面集股筹资,联络多家鱼行,合资兴办人造冰厂。经3年艰苦运作,于1928年,在当年西南村附近河边,创建了山东省第一家机制冰企业——捷敏机制冰厂。 这时的人造冰,主要用于海上作业渔船冰鲜使用,其次是食品卫生部门保鲜和降温。人造冰制作工艺流程是:淡水灌入盐水池内的冰桶里。经过氨压机压缩的低温低压液态氨,通过蒸发器使盐水温度降低到负7—8度,致使冰桶里的水温逐渐下降,冻结成冰。冰厂投产后,经过扩建改造,最高生产能力日产冰36吨,贮冰能力一次150吨。 机制冰进入市场,价格虽然比自然冰贵,但质地清洁,用途广泛,销路畅通。随后又有醴泉、地山公司开设机制冰厂,产品仍供不应求。自然冰与人造冰的共同使用,缓解了市场用冰紧张局面,进一步优化了烟台渔业生产条件。不仅可以延长海上捕捞时间,也延长了陆地运输距离。如“装桶加冰法”的推广使用,让新鲜鱼虾可大量远销至北京、天津、上海等地。这种方法用的是一个上粗下细外加三道箍的木桶,桶内底铺一个席包,加一层冰,而后一层鱼一层冰交替往里装。封顶冰多加一些,顶冰上再加一层渔盐,加盖钉牢,木桶外上下各套一个席包,或用草包围好(席包、草包都用水润湿)。然后用绳捆牢,刷上标记。这种方法一般都在货轮抵港的前日或当日包装、装船,所以鱼货运达目的地后,冰尚未全化,保证了鲜鱼质量。 1938年,侵华日军占领烟台后,烟台渔业横遭摧残,渔工失业、渔民破产、鱼行冷落。鱼行业户从抗战前的120余家,1943年减至91户,海产品加工处于萧条时期。1945年烟台第一次解放后,政府对鱼行采取扶助、贷款措施,使其与渔业相辅发展。至1947年10月,鱼行又增加到110家。我军撤离后,国民党军队进驻,渔业生产重遭破坏。 新中国成立后,鱼行业在党和政府的引导下,经历了一段恢复时期,方重新发展起来。鱼行开业户达到124家。后经多次组合、改制,于1959年8月,由“国营山东省烟台水产公司制冰冷藏厂”“国营山东省烟台水产公司咸干鱼加工厂”合并,成立“国营山东省水产公司联合加工厂”。1965年因隶属关系的改变,更名为“烟台海洋渔业公司联合加工厂”。

(码头上正在泊船的渔民。楼前管道为国营山东省烟台水产公司制冰冷藏厂的运冰通道)

与此同期,国家于1958年在烟台开建山东省第一座大型冷库。1961年投产后,冷藏库一次容量近万吨,其制冰车间日产量达198吨。低温冷冻技术开启海产品加工新局面。联合加工厂冷冻品产量首超盐干品开始主导市场烟台海产品冷冻加工始于1943年。时年侵华日商华北水产株式会社,在市区后海岸街24号 ,创建了华北冷藏厂。1944年8月竣工投产。内有冻结室一间,速冻能力每日15吨,库容量每次120吨,冷藏库三间,配设制冷能力为4万大卡/时和2.5万大卡/时氨压缩机各一台。 日本投降后,该厂被我人民政府接收,同时并入当时的“烟台水产公司”(后改名为“水产两伙公司”)。国民党军进攻胶东时,人民政府将其机器带到农村。烟台第二次解放后,该厂仍为“水产两伙公司”的一部分。后几经变动,于1951年8月,更名为“国营山东省烟台水产公司制冰冷藏厂”。1960年,该厂东侧兴建大型冷藏库后,故被称为“西冷库”。 新建冷库于1958年5月动工,1961年12月全部竣工,是当年全国最大的冷库,隶于烟台海洋渔业公司联合加工厂。投产初期其制冷能力为220万大卡/时,冻结能力为90吨/日,冷藏能力为8824吨/次,制冰能力为198吨/日,贮冰能力为5289吨/次。这处冷库时为烟台渔业加工基地建设总体规划的一部分,接收本港及外地渔轮和群众渔船来烟附近海区作业所生产的鱼货。冻结、贮藏加工内销和出口水产品,同时供应渔船用冰。冷库由鲜鱼库、制冰间、贮冰库、压缩机间、理鱼间、鱼片间、滑冰天桥、加冰码头和铁路专用线等设施组成。

(拉冰的蒸汽火车缓缓驶入制冰厂冷库)

冷冻加工流程为:液体氨经压缩、冷凝和节流,变成低温低压气态氨,进入冷库循环管路,在冻结室与鼓风机、蒸发器相互配合,使其温度降低到需要的低温,经过洗刷和理好的原料,在冻结室内冻结成冻块(负8度至负15度),成为冷冻品,转入冷藏库贮存。 普通冷冻品通常是15和20千克冻块,20千克居多。这种冻块堆放、运输方便,但解冻较难,携带不便,不太适应家庭购买。后又据市场需求,按品种开发出多种包装规格。 烟台解放以后,冷冻水产品出口始于1956年,初期由外贸部门生产经营。1960年新冷库试产后,改由烟台海洋渔业公司联合加工厂组织生产,并采取“先出口,后内销”措施,促进海产品出口。上世纪60—70年代,是冷冻海产品出口兴盛阶段。此后,随着海上捕捞强度增加,经济类鱼的形体、数量萎缩,冷冻无头对虾渐成为出口主要品种,这一时期,冷冻鱼虾年平均出口量在5000吨以上,是1950年代的2.5倍。 由于新建冷库加工能力强,贮藏量大,联合加工厂内又设置铁路专运线,内销鱼货也可一年四季运往内陆边远地区。尤其临近年节时,汽车、火车络绎不绝,将大量冷冻产品从烟台运往北方各地,从新疆乌鲁木齐到东北齐齐哈尔均有保温车厢通达。平时如有急需,库内大批冷藏冻鱼可供国家随时调拨。如1963年河北省遭遇严重水灾,国家从烟台紧急调拨300吨鲜鱼支援灾区。自带制冷设备的机械专列,迅即驶入联合加工厂,工人们日夜加班,4部电梯如数运行,连续出库、装载30多小时,按时完成任务。 海洋渔业资源是一种再生性的资源,它的兴盛衰减,除自身的自然波动规律外,主要受捕捞强度制约。回顾近代烟台渔业的发展过程,兴衰时有更替。进入上世纪80年代,在海洋渔业资源持续衰减、人工养殖业尚末形成规模化生产之际,随着水产品购销政策放宽,烟台周围一批中小型冷库应运而生。逐渐削弱了联合加工厂在冷冻加工业的主导地位。历经原料递减、企业改制、设备老化的联合加工厂,其主体建筑冷库大楼及附近建筑也于21世纪初陆续拆除。一处由13栋建筑组成的风情商业街,将取代曾经车水马龙、产销两旺的国家渔业加工基地,成为日后烟台民众日常生活的好去处。 (本文摘自《芝罘历史文化》第23期,文中老照片提供者为赵家增。) ---公众号编辑部总编:郝有林主编:芝草编辑:张桂荫 王慧 赵良山本期编辑:王慧 关注公众号,看到更多好文章

关注公众号,看到更多好文章 往期精彩回顾芝罘讲述——《胶东红色文化内涵及其当代传承》讲座成功举办对一幅早期烟台地图的试解读扶风社烟台义演记探索傅家宗祠,茶话辛夷树下在斗争中诞生 在斗争中壮大——纪念中共胶东特委成立90周年宁波商帮与近代烟台经济发展漫谈民国烟台西洋食品行的漫画广告因“千树梨花千树雪,一溪杨柳一溪烟”而名的赵蜚声是莱阳憩格庄人旧时老烟台丹桂街的名小吃十年历程 再续华章牢记使命 勠力同心 实干兴会 —— 烟台市芝罘历史文化研究会十年工作回顾胶东革命文献里的“雷神庙战斗”故事解放前老烟台西马路上的集市一元复始话年俗(上)

往期精彩回顾芝罘讲述——《胶东红色文化内涵及其当代传承》讲座成功举办对一幅早期烟台地图的试解读扶风社烟台义演记探索傅家宗祠,茶话辛夷树下在斗争中诞生 在斗争中壮大——纪念中共胶东特委成立90周年宁波商帮与近代烟台经济发展漫谈民国烟台西洋食品行的漫画广告因“千树梨花千树雪,一溪杨柳一溪烟”而名的赵蜚声是莱阳憩格庄人旧时老烟台丹桂街的名小吃十年历程 再续华章牢记使命 勠力同心 实干兴会 —— 烟台市芝罘历史文化研究会十年工作回顾胶东革命文献里的“雷神庙战斗”故事解放前老烟台西马路上的集市一元复始话年俗(上)