中国从古到今最伟大的人(范蠡钓鱼经验你认为,谁是中国历史上,真正悟透人生的智者,他有何智慧?)

老庄都是悟透人生的大智者,所以《红楼梦》大观园里的少男少女都偷着看《南华经》。

老子虽然留下文字不多,但《道德经》5000言,字字珠玑,充满着智慧。

就说他的行为举止,也是道法自然,怎么舒坦怎么来,比如他们的坐姿:

孔子见老聃,归,三日不谈。弟子问曰:“夫子见老聃,亦将何规哉?”孔子曰:“吾乃今于是乎见龙。龙,合而成体,散而成章,乘乎云气而养乎阴阳。予口张而不能脋。予又何规老聃哉?” 子贡曰:“然则人固有尸居而龙见,雷声而渊默,发动如天地者乎?赐亦可得而观乎?”遂以孔子声见老聃。

(见《庄子.天运》)

孔子说:

“我见到老聃才算见到了真龙。尤其是老子那像龙一样开合自然的言谈举止,令我惊讶得合不拢嘴。我这点儿文化水儿,根本就不配说教老聃啊!”

弟子子贡不服,说我去试试。就打着孔子旗号登门试图挽回些面子,于是见到了踞坐的老子。

“老聃方将倨堂而应,微曰: 予年运而往矣,子将何以戒我乎?”

(见《庄子·天运》)

老子之后,庄子同样崇尚顺势自然,“庄子妻死,惠子吊之,庄子则方箕踞鼓盆而歌。惠子曰:“与人居长,子老身死,不哭亦足矣,又鼓盆而歌,不亦甚乎?” 庄子曰:“不然。是其始死也,我独何能无概然!察其始而本无生,非徒无生也而本无形,非徒无形也而本无气。杂乎芒芴之间,变而有气,气变而有形,形变而有生,今又变而之死,是相与为春秋冬夏四时行也。人且偃然寝于巨室,而我噭噭然随而哭之,自以为不通乎命,故止也。”

(见《庄子·至乐》)

对此,好多人过于关注了庄子的豁达。其实庄子是在实践他一贯主张的顺其自然。庄子“箕踞鼓盆而歌”,正是顺其自然以最舒适的坐姿,阐述生死观。

商周确立的跪坐礼教行为,传统汉人场面上虽然遵守,但是,离了场面,比如官吏退离官场,整日劳作的市民百姓,征战沙场的将士,休息时还会跪坐吗?

追求自由,不受礼法约束,主张道法自然的人们以及兄弟民族,早已箕踞而坐,怎么舒服怎么呆着啦。

礼教是人制定的,如何践行礼教古人最明白:

礼由人起。人生有欲,欲而不得则不能无忿,忿而无度则争,争则乱。先王恶其乱,故制礼义以养人之欲,给人之求,使欲不穷于物,物不屈于欲,二者相待而长,是礼之所起也。故礼者养也。稻粱五味,所以养口也;椒兰芬茝,所以养鼻也;钟鼓管弦,所以养耳也;刻镂文章,所以养目也;疏房床笫几席,所以养体也;故礼者养也。

(见《史记·卷二十三·礼书》)

司马迁说得透彻:“礼者养也”,制定礼仪规范行为,归根结底是为了养护人的身心。“礼由人起”,礼仪是人制定的,人制定的礼仪,怎么能折腾自己呢?“疏房床笫几席,所以养体也”,人制定礼仪,制造家具,都是为了滋养人,使人活得更加舒适滋润,岂能弄出些名堂来折磨自己?

司马迁在汉武帝时代这么说,绝不是标新立异,而是当时的社会共识。因为早在他之前,秦始皇的“仲父”吕不韦就系统地阐述了这套理论:

” 养有五道:修宫室,安床笫,节饮食,养体之道也。树五色,施五采,列文章,养目之道也。正六律,和五声,杂八音,养耳之道也。熟五谷,烹六畜,和煎调,养口之道也。和颜色,说言语,敬进退,养志之道也。”

(见《吕氏春秋 卷十四 孝行览 孝行》)

敦煌壁画中的坐姿

敦煌壁画中的坐姿不难想象,古人明智得很,那些跪坐之类的礼仪,只不过是在场面上不得不搞的套路。就像现在,有些人场面上常常心不由衷地说些拜年话,搞些礼节性的应承。日常生活中谁会为了恪守那些畸形礼仪折磨自己?

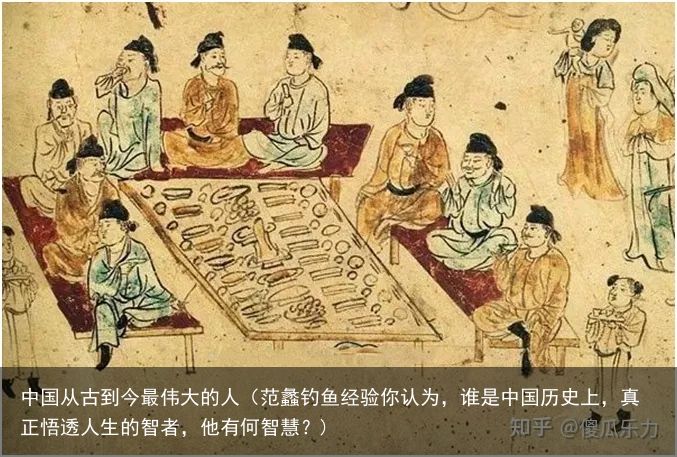

从《野宴图》看古人的坐姿 (《野宴图》选自《文博》1989年第九期)

从《野宴图》看古人的坐姿 (《野宴图》选自《文博》1989年第九期) 一九八七年七月, 核工业部二零六所在陕西长安县韦曲北原南里王村施工时发现墓葬内有珍贵的壁画,西安文管会及陕西博物馆闻讯,马上派员清理并揭取了壁画,《野宴图》便是其一。

画面正中一长方形食床,三边各置长条板床,每床坐三人。有盘腿坐,有垂足坐。有端着酒碗观望的,有拍手叫好的,有伸手抠牙的,有人伸手入怀旁顾,这种随意自在的坐姿,与呆板的跪坐对照鲜明。有趣的是;入座吃喝的都是男食客,旁立观望的都是女眷和侍者,最右边侧立观看野宴的妇女肩头还骑着个孩子。

这是唐初野宴的情景纪实。这种宽大的矮腿食床和座具板床结构简单 实用,看来是有身份人家 特制专门用来野炊或款待聚会客人的临时家具 。人物的服饰情态坐姿以及餐桌座具餐具,都极富时代特色,值得关注。

2007年10月,在山东东平老物资局建筑工地发现汉墓18座,其中一号墓出土壁画中,有一幅描绘当时观赏歌舞的画面,左侧两位观光客显然不是跪姿。

东平汉墓壁画

东平汉墓壁画比较东汉和初唐壁画中人们的坐姿,可以看出,唐代以前人们盘腿坐和垂脚高坐司空见惯;跪坐与踞坐并存。 正襟危坐“席不正不坐”的教条早就失去了意义。

鲁迅:其文则汪洋捭阖,仪态万方,晚周诸子之作,莫能先也。(《汉文学史纲要》)

郭沫若:不仅晚周诸子莫能先,秦汉以来的每一部中国文学史,差不多大半是在他的影响之下发展的:以思想家而兼文章家的人,在中国古代哲人中,实在是绝无仅有。他那思想的超脱精微,文辞的清拔恣肆,实在是古今无两。(《鲁迅与庄子》)

庄子和儒墨大不同:

儒家墨家推崇圣人,而庄子则反对推崇圣贤。

庄子·宣扬“绝圣弃知”的思想。庄子反对“人为”,理想的社会是所谓“至德之世”。

庄子反对儒家的 “君君臣臣父父子子”。

庄子认为“道通为一”道在万物,万物平等。

庄子主张“不滞于物”。

“不滞”就是于自然无所违,不凝滞于任何思想、任何事物。

“吾生有涯,而知也无涯”,以有限的生命去极端的追求无穷的知识、利益,而忽略身边一切的美好这是滞碍郁滞的。

庄子认为只有不滞于物,才可乘物以游心,而不被任何思想、利益所奴役、所累,才是全生。

他认为人活在世上须旷达处之泰然自由。

庄子钓大鱼的境界当代“钓鱼大师”有吗?

庄子钓于濮水,楚王使大夫二人往先焉,曰: "愿以境内累矣!" 庄子持竿不顾,曰:"吾闻楚有神龟,死已三千岁矣,王以巾笥而藏之庙堂之上。此龟者,宁其死为留骨而贵乎? 宁其生而曳尾于涂中乎? " 二大夫曰:"宁生而曳尾涂中。" 庄子曰:"往矣! 吾将曳尾于涂中,以快吾志焉”

(《庄子.秋水》)

庄子是真喜欢钓鱼,他不像姜子牙拿钓鱼做幌子,有所企图。他追求的不是名利,而是享受休闲 自由自在的生活,所以面对楚王派来请他出山做官“愿以境内累”的重托诱惑,不为所动,“持竿不顾”,依旧拿着钓竿观漂垂钓,连搭理都不搭理使者,所以才会有后来钓巨鱼的心得。

比庄子晚些时候的宋玉也悟出了钓鱼的真谛。

楚襄王派他和登徒子向钓鱼大师玄洲学钓鱼。汇报心得时,登徒子极力赞美玄洲钓术高明,称之“天下之善钓者”,宋玉则不以为然。 楚襄王便问原因。宋玉慷慨陈词,发了一通精彩的议论:

“臣所谓善钓者,其竿非竹,其纶非丝,其钩非针,其饵非蚓也。”

“昔尧、舜、禹、汤之钓也,以贤圣为竿,道德为纶,仁义为钩,禄利为饵,四海为池,万民为鱼。钓道微矣,非圣人其孰能察之?”

“其钓易见,王不可察尔,昔殷汤以七十里、周文王以百里,兴利除害,天下归之,其饵可谓芳矣;南面以掌天下,历载数百,到今不废,其纶可谓纫矣;群生浸其泽,民氓畏其罚,其钩可谓均矣;功成而不隳,名立而不改,其竿可谓强矣。若夫竿折纶绝,饵坠钩决,波涌鱼失,是则夏桀、商纣不通夫钓术也。今察玄洲之钓也,左挟鱼罶,右执槁竿,立乎潢污之涯,倚乎杨柳之间,精不离乎鱼喙,思不出乎鲋鳊,形容枯槁,神色憔悴,乐不役勤,获不当费,斯乃水滨之役夫也已,君王又何称焉?”

(见《钓赋》)

宋玉对世人称道的“天下之善钓者玄洲”的作法显然是不以为然的。 宋玉没有赞赏玄洲的钓技,而是讽刺他为鱼而渔 :

“玄洲之钓也,左挟鱼罶,右执槁竿,立乎潢污之涯,倚乎杨柳之间,精不离乎鱼喙,思不出乎鲋鳊,形容枯槁,神色憔悴,乐不役勤,获不当费,斯乃水滨之役夫也已”

宋玉讽刺钓鱼高手玄洲, 为了钓鱼把自己弄得“形容枯槁,神色憔悴’狼狈不堪,并没有享受着钓鱼的乐趣。 这哪里是休闲啊,简直是活受罪。

其实,即便今天,这样的钓鱼人也不少。

看看那些宣扬钓鱼大师70分钟钓120条小鲫鱼的新闻报道,那哪儿是钓鱼啊? 简直就是流水线上的机器人,不停地反复重复相同的机械动作,麻木紧张劳累,毫无休闲情趣可言。